何か由来はありそうだけど、たった3枚だし、

そんなに込み入った歴史はないように感じるよ。

それじゃあラルフ、張り切ってどうぞ!

るなちゃん、この三元牌ほど、歴史を感じる牌はないんだよ。

昔の三元牌に当たる牌は、すごーくたくさんあったんだ。

また、「三元牌」って呼び方や、「白発中」の並び方にも、

歴史があるんだよ。

語呂がいいから、とかじゃないんだ?

三元牌は、そこから拝借したものなんだ。

ではフレムさん、何と言うゲームで、どのような牌があったか、ご存知ですか?

そこまでは知らねーな。

これは唐代から行われていた昇官図という官位の昇級を元にした

すごろくのようなものが骨牌化したものです。

現存する「昇官牌」は役職の時代考証から19世紀頃のものと思われます。

麻雀とほぼ同じ時期の遊戯となります。

「昇官牌」の数牌の構成は、数牌の枚数が麻雀と全く同じで、

字牌には四喜牌・三元牌が存在しません。

代わりに「春宮」「夏宮」「秋宮」「冬宮」「太師」「太傳」「太保」が各4枚で計28枚。

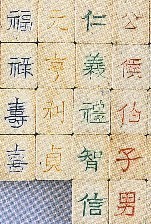

「仁義礼智信」「公侯伯子男」「福禄寿喜」「元享利貞」各1枚・白板が12枚の計30枚。

花牌が32枚で総数は約200枚。

数牌は功・品・級の3種類で、麻雀の万・筒・索とは違っています。

現在の『萬子・筒子・索子』が、『功子、品子、級子』だったんだな。

それに、字牌と花牌が・・・

ややこしくて、私にはわけが分からない。

ねえ、どんな牌だったのか、千里眼の術で見せてくれない?

だけど、そんな古い牌、果たして今でも…

おわー、あったあった。これがそうだな。さすが麻雀博物館だぜ。

ほら、るなちゃん、手ぇつなぎなよ。

本当だ、ラルフ先生の言う通りの牌だ・・・。

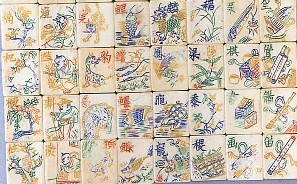

この花牌、面白いねー。

花もあるけど、お魚、動物、楽器・・・なんか人が働いてる場面もある。上から、漁樵耕読?

だけどやっぱり、いっぱいありすぎて、わけが分からないのは変わんないね。

で、他にはどんなゲームがあったんだい?

このゲームが、今の麻雀に最も似ています。

数牌は万・筒・索となっており、三元牌が「龍鳳白」となっておりました。

ちなみに、この「龍鳳白」という三元牌は、

「紅中・緑發・白板」という三元牌が成立した後も、

しばらくは並行して用いられたようです。

これも麻雀博物館にあるみたいだな。

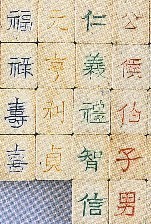

・・・字牌しか見えてこない。まあいいや。

これが「龍鳳白」だね。「白」がないみたいだけど…。

それに、なに?この「公侯将相」って。

数からして、東南西北みたいな感じなのかな?

あれっ、待てよ、この字、さっきの「昇官牌」にもなかったっけ。

ああ、昇官牌では、「公侯伯子男」だった。

でも、よく似てるね。これ、どんな意味なの?

聞いたことないかな?伯爵とか、男爵とか。

昔、西の国に、ドラキュラ伯爵ってのがいたわ!

あいつ麻雀全然覚えてくれなかったから、よく覚えてるぜ!

でも、そういう、称号みたいなものだってことは分かったからいいや。

野菜に男爵ってなんだよ。こんがらがってきたぜ。

龍鳳牌には、他にも、花牌として、

「漁樵耕読」「梅蘭竹菊」「連中三元」「指月高升」の16枚が入っていました。

「漁樵耕読」は、昇官牌にもありましたよね。

ま、ややこしい牌が山ほどあったのは、龍鳳牌も同じだったってことだな。

20世紀に入る頃には数牌3種・三元牌に四喜牌を加えた字牌7種、

プラス花牌1セット(8枚)の現行144枚セットが完成したと思われます。

今の方がシンプルでいいよ。

花牌を使って麻雀したことないけど・・・。

昔は、花牌が入ってて当たり前の麻雀だったの?

昔は、花牌どころか、字牌も、脇役扱いだったんだぜ。

(原正風氏著:林茂光麻雀研究所「麻雀」昭和6年/4月号に掲載)

という興味深い資料がございます。

そこにある、郭雲亭という中国老人とのやりとりは

「ソコでやっているやうな方法は最近の仕方であって、昔の方法とは違って居る。

今から四十年ほど前には、索子・筒子・萬子だけでやって居ったものだ」

「風牌や三元牌は使用しなかったのか」

「今ソコでやっているのも花牌を抜いて居るではないか。

風牌、三元牌、花牌は使っても使わぬでもよい。

元来、そんな牌は後から加へたものだからどうでもよい」

(Ralph注:今から四十年ほど前=1880年頃)

といったものです。

その後

「寧波在住の『陳魚門』氏が紙牌と骨牌を融合させ、

そこに三元牌や風牌を加え、麻雀を考案した」

と言う流れがあるようですね。

千葉県にございます「麻雀博物館」さまも

「『陳魚門』氏が麻雀の基礎を築いた」

という説を支持しているようです。

いつの時代もよく似てるね。

『どうでもよい』って・・・。

さて、現代の三元牌のお話に移りましょう。

「白板・緑發・紅中」を三元牌と言います。

何故こう呼ぶのかさまざまな説がございますが、最も有力な説は、

中国の科挙における各段階のトップ合格者の称号、

「解元」「会元」「状元」から来ているという説でしょうか。

何故これが最も有力かと申しますと、

麻雀と遠い親戚にあたる遊戯の「科挙骨牌」に、

「解元」「会元」「状元」という牌種があるからとされます。

中国の風習習慣である「上元」「中元」「下元」の三元から来ているという説。

このうちの「中元」は、お世話になった方々へ贈り物をするという習慣として

現在の日本でも行われておりますね。

あたしにはよく分からないし、面白くないから、この説、却下な。

でもさあ、「解元」「会元」「状元」が由来なら、

三元牌は、「白発中」じゃなくて、「解会状」って書いてないとおかしくない?

中国の戦争中にな、兵隊さんたちは、ちょっとした博打をやってたんだ。

壺を置いて、ちょっと離れた所から、矢を投げ入れるんだよ。いっぱい入った奴の勝ち。

これを、弓を射る動作と重ねて、的(白)、発射(發)、命中(中)と決めたんだってさ。

それが今の三元牌に書かれている漢字だよ。

国鉄(現JR)の特急電車には指定席と自由席とがあります。

これ、昔は1等車・2等車・3等車という分け方でした。

検札の際、切符の色が同じですと車掌さんの確認が大変です。

そこで車種によって切符の色を変えていました。

1等車は白・2等車は青・3等車は赤の色紙を、それぞれ使っていたことから、

1等車を「白切符」2等車を「青切符」3等車を「赤切符」

と呼ぶようになったようです。

ここから、麻雀が日本へ輸入され、三元牌を

「東南西北」のように呼ぶ必要性が生じた際に、

「白發中」という順になった…という古い記述がございます。

三元牌とかを「特急券」って呼ぶのって。

関係あるかも知れないな!

どうだった?るなちゃん。

たった3枚の牌だけど、こんなに歴史があるなんてねー。

考えもしなかったよ。

なるほどなー。人間もいろいろ考えたもんだ。